金属箔と日本画の画材で「宇宙」を描く実験&ワークショップ、今年も開催します!

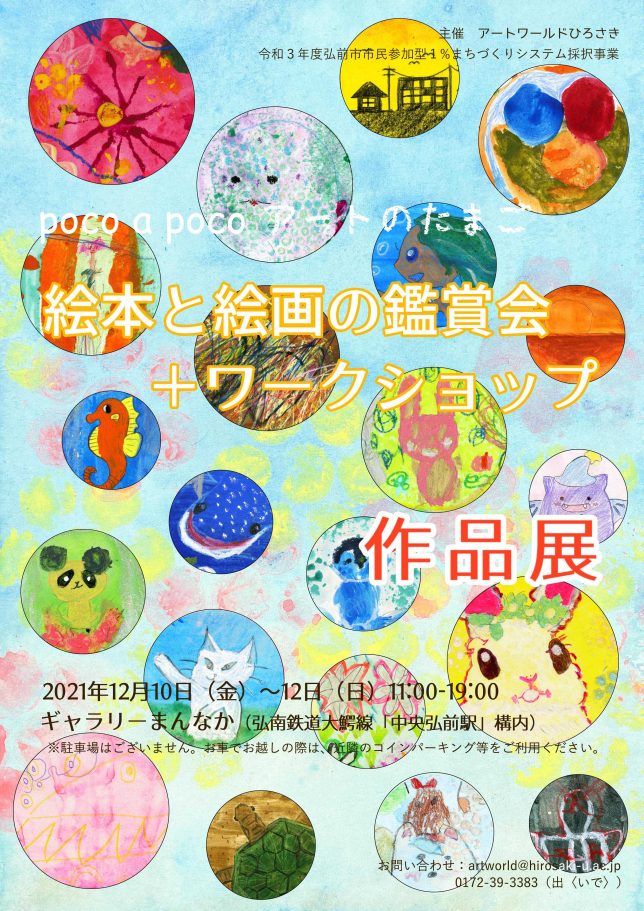

さらに関連企画として、年少のお子さまを対象とする「絵本と絵画の鑑賞会+ワークショップ vol.09」も同時開催です。

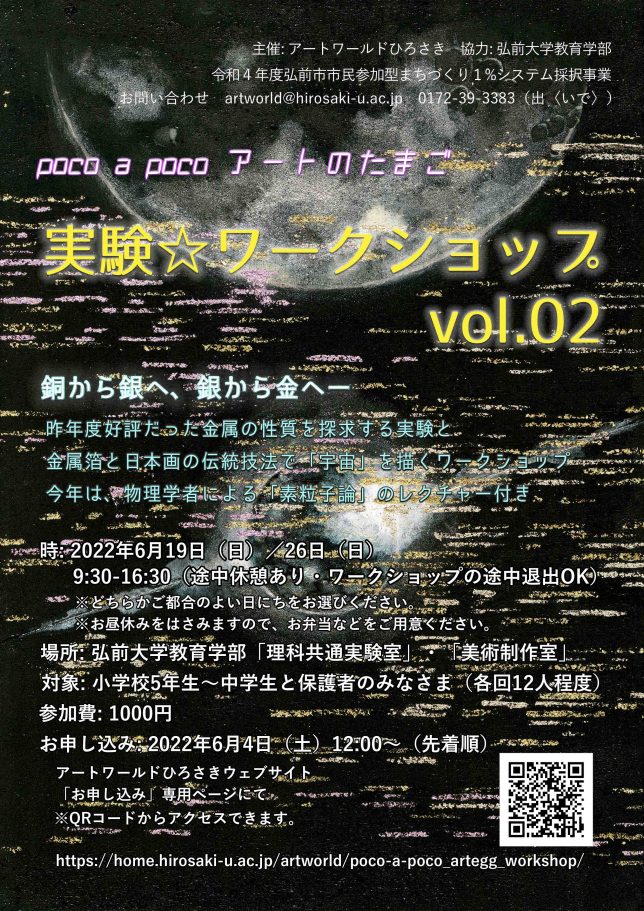

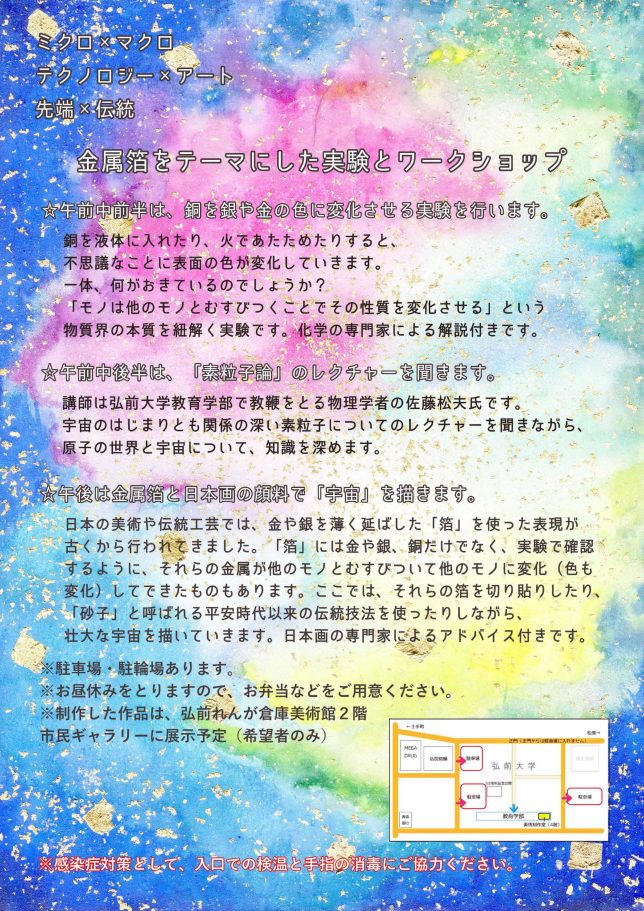

・実験ワークショップ vol.02では、まず、銅を合金にする実験を通して、「モノが他のモノと結びつくことでその性質を変化させること」を学びます。銅が合金となっていくなかで、その色を銀色や金色に変化させていく過程を観察します。合金は「洋金箔」と呼ばれる金属箔へと加工され、日本画の制作にも使用されています。化学を専門とする研究者による解説つきです。

今年はさらに物理学の研究者による「素粒子論」についての小・中学生向けレクチャーも予定しています。素粒子は宇宙のはじまりとも関係しています。宇宙を描くにあたって、そのイメージをより科学的に深化させていきます。

そして午後は、金属箔(銀箔・洋金箔・その他色付けされた箔)と日本画の顔料を使って、さまざまな光に満ちた宇宙を描いていきます。「砂子」と呼ばれる、平安時代以来使用されてきた箔装飾の技法も体験します!今回は縦61.1cm・横35.6cmという少し変わった大きさの木製パネルを使用する予定です。この形の理由は、ワークショップ後に企画されている弘前れんが倉庫美術館市民ギャラリーでの展示計画にありますが、その狙いは展示会場で紐解かれるはずです。

時: 2022年6月19日(日)/6月26日(日)9:30-16:30(途中お昼休憩あり)

(どちらか都合のよい日にちをお選びください。また、お弁当などをご持参ください。)

場所: 弘前大学教育学部「理科共通実験室2」・「美術制作室」

対象: 小学校5年生〜中学生と保護者のみなさま(各回12名程度・お友達同士での参加もOK)

参加費: 1000円

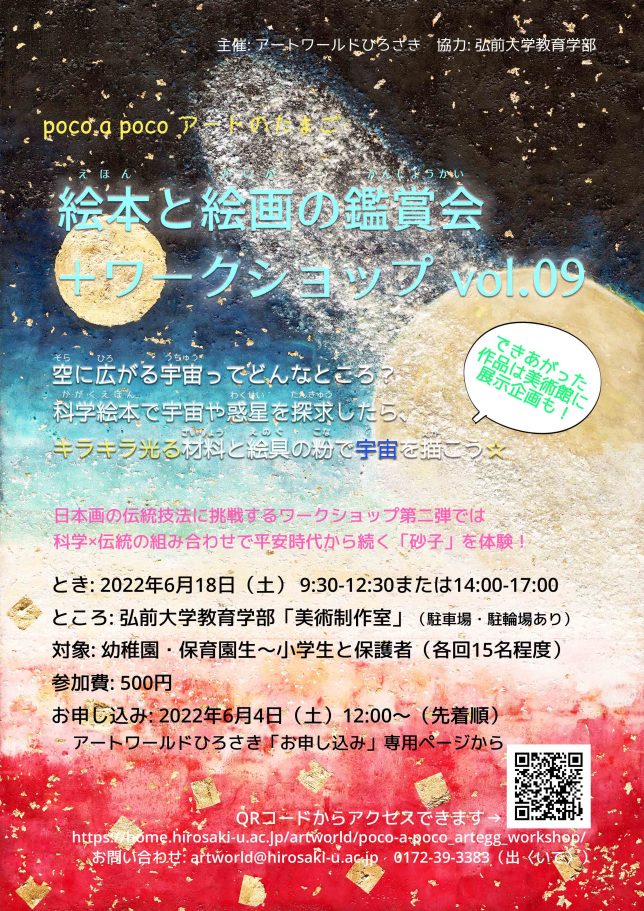

・絵本と絵画の鑑賞会+ワークショップ vol.09では、科学絵本を通して宇宙のなりたちや、惑星の表面・風景を学び、それをもとに、金属箔と日本画の画材で宇宙を描くことに挑戦します!小さなお子さまには少し難しい作業(砂子装飾)もありますが、ご家族の方に協力していただいたり、大学生にお手伝いしてもらったりしながら、キラキラ光る宇宙を描いていきましょう!

時: 2022年6月18日(土) 9:30-12:30/14:00-17:00

(どちらか都合のよい時間帯をお選びください。ワークショップの途中退出も可能です。)

場所: 弘前大学教育学部「美術制作室」

対象: 幼稚園・保育園生〜小学生と保護者のみなさま(各回15名程度・お友達同士での参加もOK)

参加費: 500円

※「実験ワークショップ」・「絵本と絵画の鑑賞会+ワークショップ」双方で制作した作品は、7月に予定している弘前れんが倉庫美術館2階市民ギャラリーでの作品展に展示予定です(希望者のみ)。

⇨どちらの企画も、お申し込みは6月4日(土)12:00 受付開始です!こちらのページからお申し込みください!