表題の会合が12/7に開催され、当研究室からは廣田くんと江刺家くんが発表しました。

廣田くんはハラビロカマキリの話、江刺家くんはトノサマバッタの話をしました。

前日に、農学部創立70周年のメモリアルがあり、昆虫学の話題がホットになっていたので、昆虫研究の機運が盛り上がった状態でおこなわれました。

来年は私も発表できたらいいなと思っています。

私は最近新しい研究に手をつけています。

バリバリの分子的な研究なので一般の人に興味をもってもらえるかわかりませんが、話題提供したいです。

表題の会合が12/7に開催され、当研究室からは廣田くんと江刺家くんが発表しました。

廣田くんはハラビロカマキリの話、江刺家くんはトノサマバッタの話をしました。

前日に、農学部創立70周年のメモリアルがあり、昆虫学の話題がホットになっていたので、昆虫研究の機運が盛り上がった状態でおこなわれました。

来年は私も発表できたらいいなと思っています。

私は最近新しい研究に手をつけています。

バリバリの分子的な研究なので一般の人に興味をもってもらえるかわかりませんが、話題提供したいです。

ここ最近取り組んでいる実験の紹介をします。

当研究室は、正木進三先生の系譜もありますので、休眠に関するテーマにも取り組んでいます。

バッタの休眠はホルモンも含めて分子的なメカニズムはあまりわかっていません。

私は分子的な実験手法は割と得意なのですが、初手として分子的観点からそのメカニズムに迫るのは得策でないと思っています。

まずは表現系として検出できる実験系を作って解明の糸口にしたいと思いました。

そこで、内因性の休眠卵を産むトノサマバッタと、高温下不休眠の卵を産むトノサマバッタの卵巣を入れ替えられないか?と思いました。

もしこのアッセイ系ができれば、バッタの休眠に関するいろんなことがわかるはずです。

大型昆虫の卵巣の取り替え自体は、カイコガの系統維持の技術として研究されたきた経緯があるので可能であると踏んで、学部生の和田くんにチャレンジしてもらいました。

結果は、なかなか良好に進んでいます。

それに味をしめて、翅芽も取り替えられないかと画策しています。

当研究室には、短翅の系統がいます。

これと長翅の系統の翅芽を取り替えることで、短翅が遺伝子型に依存するのか、レシピエントのホルモン環境に依存するのかわかるはずです。

白いバッタには短翅の遺伝子型、黒いバッタには長翅の遺伝子型をもたせています。

胸部の背側は、pronotum, mesonotum, metanotumの3節から成り、翅芽はmesoとmetaから生えます。

そこでちょっと乱暴ですが、pro, meso, metaの全てを交換してみました。

これはちょっとやりすぎでした。翌日には全て死亡しました。

そこで、mesoとmetaの右半分だけ交換しました。

これだと良い感じで、それなりの数がちゃんと生存して育ちました。

しかし、次の脱皮中にこんな感じで死にます。

脱皮する時は胸部から古いクチクラを脱ぐのですが、その時に強い内圧がかかります。

胸部の傷口から消化管が押し出されてしまうのかもしれません。

まあ、これも色々と工夫をすれば解決できる問題のような気がします。

色々と解決策を考えながら実験をするのは楽しいものです。

(通常は、アイディアを盗られると嫌なので、途中の実験結果をあまり公開しないのですが、これに関しては実験材料を準備できるグループはほぼないでしょうから大丈夫でしょう。。)

弘前の気温がだいぶん下がってきたので、試しにニンジンを収穫してみました。

まだ葉っぱが黄色くなる兆しがないので、急ぐ必要はないと思うのですが、念のためにということで。

↓ 結構生い茂っています。毎日水やりした甲斐があった。。

↓ 手で引っ張って一部引き抜きました。

↓ ホワイトニンジンと普通の人参を育てました。

最初はなかなか大きくならなくて、「もう無理かな」と思いながら水やりをしていたのですが、最終的に立派になってよかった。

間引きを兼ねて、途中で芽を引き抜いて植え替えをしたのですが、植え替えをした途端に元気に育つようになりました。

なぜでしょうね、不思議。

今年は暑かったので、たまたま植え替えをした後くらいからちょうどいい気温になったのかも。

ニンジンは実験の一環として昆虫の世話のために使います。

The 農学 といった感じで良いですね。

今年度最後の交信かく乱剤の実験をしました。

今回はリンゴコカクモンハマキを使いました。

だいぶん作業にも慣れたので、スムーズに取り組めるようになりました。

しかし、トラブルはつきもので、予想外の出来事に即座に対応しないといけないこともあります。

主体となっている学生さんは、プロジェクトの管理(チーム構成員の管理を含む)において様々学ぶことがあると思います。

さまざま失敗しながら前進してもらえたらいいなと思っています。

半年間、当研究室の一員として参加してくれた中国農業大学のGuoさんは任期を終え、8月の終わりに帰国しました。

Guoさん、本当にいい人で素晴らしい人でした、、今後も共同研究を続ける予定です。

さて、今月は日本昆虫学会の大会と、Apseriという蚕糸関係の国際大会があるので参加します。

前者の大会では、廣田くんがカマキリの発表をして、後者の大会では和田くんがバッタの卵巣取り換え実験の発表をします。

留守中の実験のやりくりが大変。。

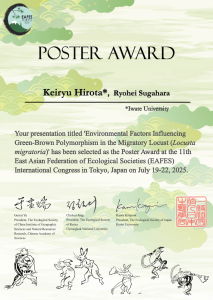

The 11th East Asian Federation of Ecological Societies International Congressにて、廣田くんがPoster Award(優秀賞)を受賞しました。

環境によるトノサマバッタの体色制御に関する成果を発表したものです。

生態学系の学会で評価していただいて、大変ありがたく、おめでたいです。

当研究室のメンバーは、それぞれに面白いテーマで研究に取り組んでおり、頑張って成果を出せば、国際学会でも十分評価してもらえると思います。

実験を頑張って、その成果をガンガン発信していってもらいたいものですね。

りんごの樹に昆虫が入ったカゴを設置して実験しています。

交信かく乱剤を用いた害虫防除に関する研究の一環です。

実験に使う昆虫の準備も大変ですし、設置自体も複数人で作業しないと苦労します。

地上3mの高さにも設置するので脚立に登って作業します。

野外での作業が終わったら、顕微鏡の下で小さなガ(メス)を解剖して交尾嚢の中にある精包を調べます。

「昆虫が入ったカゴを野外に静置し、交尾するか調べる」

という、文字上はかなり簡単な実験のように思えますが、実際に作業すると大変労力がいります。

実際に従事してみないと、その実験手法の細かなイメージが掴めないので、こうやって昆虫学に関わる様々な実験に携わることができて大変ありがたいです。

多様な経験を積むことができて、日々レベルアップにつながっている感じがします。

暖かくなって、昆虫が活発になってきたので、いろんなトピックで取材が増えてきました。

以下、バッタの色に関する問い合わせに答えたものです。

先月の中旬ごろ、熊本日日新聞でピンクのバッタに関して私見を述べました。

https://kumanichi.com/articles/1771225

数日前は、熊本放送の番組でもバッタの色制御に関して私見を述べました。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkk/1986233?display=1

どちらも熊本に拠点を構えるメディアですね。なぜか熊本が続きました。(私の地元が近いので、番組の方言を聞いて懐かしさを感じました)

この手の話題に、これまでも質問に答えているのですが、確定的なことは言えないのですよね。

捕まえたバッタの発色の原因は、そのバッタを使って実験してみないとなんとも言い難いです。

したがって、捕まえたお子さんが実験してみると良いのですが、「昆虫を捕まえることにしか興味がない」みたいな感じだと、それも難しいです。

小学校や市町村の図書館に昆虫の本を揃えて、「既知の情報を本で調べる」「現象が起こるメカニズムに関心をもつ」などのトレーニングを少しずつ積める環境を整えると、科学として考える素地ができると思います。

小・中学校の先生が導いてあげられると良いと思うのですが、教員の疲弊の話が常態化しているようなので難しいですかね。。

今年も弘前大学藤崎農場で、子供を対象とした「親子体験学習」の講師役として参加しました。(6/14)

今年は、同学部の橋本先生の研究室とともに行いました。

去年の同イベントでは、高熱でフラフラしながら参加しましたが、今年は帯状疱疹と戦いながらの任務でした。

比較的、身体は丈夫なのですが、この時期は体調を崩すみたいです。

農場にある堆肥の山を崩して、カブトムシ蛹を採集し、その後は草むらで昆虫探しをおこないました。

当研究室からは、廣田くんと馬場くんが手伝ってくれました。

6月4日のムシの日に因んで、NHK仙台放送のラジオ番組に呼んでいただきました。

パーソナリティの大谷さんにいざなわれるまま、昆虫に関するいろんなトピックを話しました。

https://www.nhk.jp/p/rs/JMRY7X2YP2/blog/bl/pd31LPx0QA/bp/pn1x5O4z6M/

https://x.com/nhk_sendai/status/1929862669794005103

今回の裏テーマとして、昆虫自体に関する情報だけでなく、昆虫研究や大学の昆虫学について、一般の人に知ってもらいたいなという気持ちを持っていました。

「大学で昆虫の研究なんてしている人がいるんですね」

「マニアックな業界があるのですね(怪訝な顔)」

みたいなことを言われることがあり、いまいち昆虫学の意義や楽しさみたいなものは一般には伝わっていないのだなと感じることがあります。

昆虫学の意義が社会の一定数に認知してもらっておかないと、そのうち昆虫学不要論が出てきそうなので、社会発信は重要なのだと思います。

昆虫学の先人たちは、他の分野と比しても社会発信を多くしていたと思います。

こういった活動が、他国と比べても日本では昆虫に関心がある人が多い一因になっていると思います。

番組の最後にも述べている様に、昆虫が原因となる社会問題は非常に多く(病気関係だけでなく、例えば最近の万博ユスリカ問題などの不快問題も)、農業においては昆虫は重要なプレイヤーであり(いい面でも悪い面でも)、生物学的側面から一般の人が興味を抱くことは多いと思います。

昆虫に興味がある生徒さんは、その興味を活かして専門性を身につけることで、それを生業にするキャリアもあるということを知っていただけると良いかなと思っています。

もちろん、生徒さんだけでなく、リカレントとしても良いと思います。

番組は6月10日まで聴ける様なので、家事しながらでもお気軽に聞いてみてください。

https://www.nhk.or.jp/radio/player/ondemand.html?p=JMRY7X2YP2_01_4227412&e-param=R3L6NLPPNZ