本日は、防衛大の研究グループが当研究室を訪問されたので、セミナーをやってもらいました。

年々、さまざまな工学的機械が進歩し、生物系の分野でも利用可能になってきています。

それらの力を借りて、新しい知見を得たり、昆虫防除に役立てたりすることはとても有意義だと思います。

防衛大のグループの研究はバッタの早期発見にハイパースペクトルセンサを用いようとするもので、大変興味深いと思いました。

色々なお話ができて楽しかったです。

本日は、防衛大の研究グループが当研究室を訪問されたので、セミナーをやってもらいました。

年々、さまざまな工学的機械が進歩し、生物系の分野でも利用可能になってきています。

それらの力を借りて、新しい知見を得たり、昆虫防除に役立てたりすることはとても有意義だと思います。

防衛大のグループの研究はバッタの早期発見にハイパースペクトルセンサを用いようとするもので、大変興味深いと思いました。

色々なお話ができて楽しかったです。

7月17-20日に喜界島へ訪問しました。

学生の渡邉くんと、産学連携担当の先生も同行しています。

片道で3 or 4回飛行機に乗る必要があるため、時間もコストもかかりますが、島のことをよく知れていい経験になっています。

ただ、あまりに暑すぎるので涼しい時期に訪れたいなとは思うものの、研究が目的なので仕方がないです。

↑ 工場の中はそれなりに暑いです。

↑ 立派なハラビロ先生がいました。採集は夜の方が良い。

↑ 左上にUFOのようなものが見えますが、蜘蛛です。(おそらく、チブサトゲグモ?)

このプロジェクトの研究予算は今回の訪問でほとんど尽きたので、今年度はこれが最後の訪問になると思います。

本日は「親子体験学習」という大学のイベントで、昆虫採集をしてきました。

私と生物学科の橋本洸哉先生で講師役を務め、カブトムシ採集をした後、藤崎農場内に棲息する昆虫を採集しました。

例年、カブトムシ幼虫が多く棲息する堆肥には、カビに侵されて死亡しているカブトムシがたくさん発見され、おそらく堆肥内に昆虫に病原性のある菌類が増えてしまったのではないかと思いました。

そういうのも含めての、自然観察ですね。

5月24日は、学生実験(二年生対象)の担当回でしたが、

それが終わった後に3年生の研究室歓迎会を行いました。

写真を撮り忘れましたが、弘前駅前の「わたみ」で親睦を深めました。

美味しいお酒と料理で、研究室のメンバーも満足したと思います。

今年度も、研究室内にいろんなプロジェクトがあるので、しっかりとアウトプットしていきたいところです。

例年よりも野外採集や観察が多くなるかも。

もちろん室内飼育もガッツリしています。

先月に引き続いて、先週、喜界島に訪問しました。

院生の渡邉くんも同行しています。

4月訪問時は、太陽の日差しにやられて、若干体調が悪くなったのと、酷く日焼けしたので、日焼け止め対策は万全でいきました。

↓ バッタいそうな畑が広がっています。

↓ トノサマバッタ成虫も数匹いました。

↓ ハラビロカマキリ幼虫がとてもカワイイです。

↓ 巨大なガジュマルの木がありました。

先週、院生の渡邉くんと、奄美群島にある喜界島に行ってきました。

青森からだと、何回も飛行機を乗り継いで行くので、結構大変です。

弘前大学人文社会学の関根先生が喜界島の古墓に関する研究成果をとりまとめて公開されています。

弘前大学と喜界島はゆかりがある関係になりそうです。

https://amamishimbun.co.jp/2023/04/04/43159/

↓ 霧の中、気合を入れる教員

↓ 採集していると、なにやら奥へ獣道みたいなものが、、

↓ 険しい道を進んで行くと、奥に古墓のようなものが。防空壕として使われていたのかも?

↓ 「アリモドキ」という看板の周りは見晴らしを確保するためか植物が伐採されていた。アリモドキゾウムシ?

↓ 海岸がカッコイイですね。

↓ 海岸の渡邉くん

出張に行くたびに、新しい気づきや発見に恵まれるため、研究しないといけないテーマがどんどん広がっています。

渡邉くんの研究面での負担も大きくなっているのでなんとかしなければなりません。

うれしい悲鳴ではありますが。

3月28日に弘大食料研サイエンスカフェにて話題提供しました。

昆虫と冬に関する話と、昆虫食のこれからについて少々私見を述べました。

前者の方は青森在住の方に是非とも聞いてほしい話、

後者の方は昆虫食騒動を受けての自分なりの総括でした。

前回の投稿で、バッタを特殊な環境条件下で飼育する実験をしていると述べましたが、ようやくその実験に一区切りつきました。

休日なく、朝から晩までバッタに拘束されるのでなかなか大変ですが、そういう期間を経験するのも良い思い出になります。

廣田くんは、半年近くそのような生活を送ったかもしれません、大変お疲れ様でした。

データをまとめて論文化したいです。

今年は摂南大学で表題の大会が開催されたので、学生3人と参加しました。

ポスター発表もかなり充実した時間になったようです。

色々な方にお会いできて、とても良い学会でした。

最近、学生の廣田くんとバッタを様々な飼育環境下におく実験に取り組んでいます。(廣田くんはもうすぐ修了なのにお疲れ様です)

およそ一ヶ月くらい、朝から晩までバッタに拘束される日常が続きますが、良い結果が得られそうな感触はあるし、楽しみです。

授業期間ではこのような実験を組めないので、実質この時期にやるしかありません。

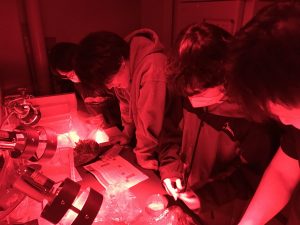

↑ 昆虫には見えない、赤色光下で作業する研究室メンバー。

こういった類の実験のポイントはいくつかあって、特に、

1、両手を使う 2、些細な効率化の工夫を重ねる 3、楽しく

だと思います。

3は精神衛生上いうまでもありませんが、1、2をうまくやれると、実験に余裕ができるし、まとまった空き時間も確保できます。

今回の実験では、およそ2.5時間の空き時間が確保できるので、その時間に他の仕事をしたり、日用品を買い出しに行ったり、ジムに行ったりと、生活に支障をきたさない計画です。

結果がでるのはもう少し先ですが、この実験の着想に至った興味深い結果は、廣田くんが来週の応動昆@摂南大学でポスター発表しますので、興味がある方はぜひ訪れてください。

タイワンツチイナゴの測定が終わったのですが、そのまま処分してしまうのは勿体無いので、素揚げにして食べようということにしました。

実際に本種は食用として用いられていて、なかなか人気があります。

絶食によるフン抜きをしたグループと、ネピアグラスを収穫の直前まで与えていたグループにわけて食べてみました。

↓ 加熱前

↓ 素揚げ中

↓ 素揚げ後

翅はとったほうがグルメだったかも。

火を通すと真っ赤になります。

アナジャコの唐揚げに似た味でなかなかよかったです。

フン抜きしたものと、そうでないものであまり違いを感じませんでした。

もちろんバッタは食べたい人だけが食べています。

(最近、色々と物騒な世の中になっているので念の為。)