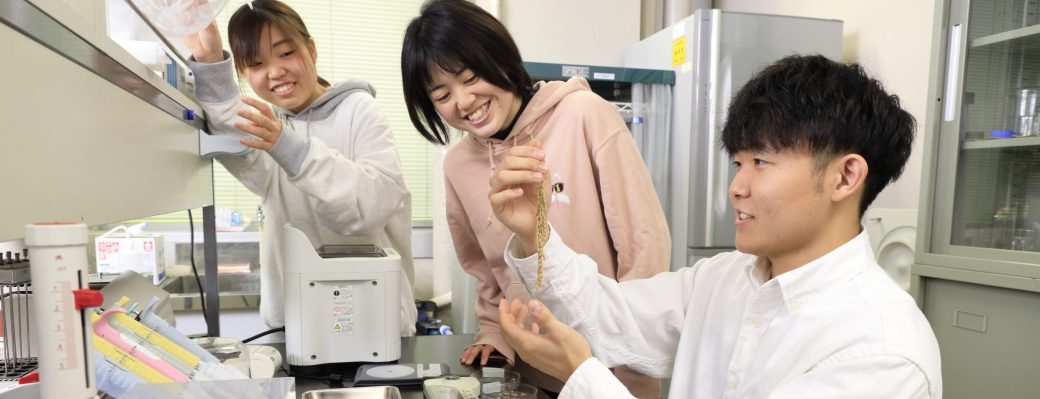

作物学研究室では、食糧の安定供給や収量・品質の向上を目指して様々な研究を行っています。

① 地球温暖化(高温・集中豪雨)が作物の収量・品質に及ぼす影響とその対策に関する研究

(1)-1 地球温暖化に伴う高温が水稲(イネ)の収量および品質に及ぼす影響とそのメカニズムの解明・高温障害に対する対策技術の開発

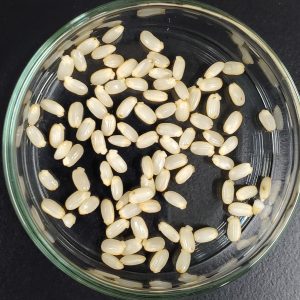

現在、地球温暖化により、地球全体で気温が上昇しています。イネは、登熟期間に高温に遭遇すると、白未熟粒と呼ばれる白濁粒が発生し、これらの白未熟粒はデンプン蓄積の不良により発生します。

弘前大学のある青森県でも2023年の夏はこれまでにない気温になり、この夏の異常高温の期間が水稲の登熟期間と重なったため、白未熟粒が多発しました(永田・小早川 2025)

↑ 高温で発生が助長される白未熟粒(乳白粒、背白粒)

私たちの研究室では、高温による影響を毎年調査すると共に、高温障害を回避する栽培方法に関する研究も行っています。

(1)-2 発芽玄米への高温の影響

発芽玄米は、玄米よりもGABA、フェルラ酸、食物繊維などを多く含み、機能性食品として注目されています。

私たちの研究室では、発芽玄米に含まれる機能性成分であるGABAとフェルラ酸が高温により変化するか否かを調査しています。

→

→

↑ 玄米(1枚目)と発芽玄米(2枚目)

(2)湛水に対するダイズおよびソバの応答に関する研究(光合成を中心に)

地球温暖化による影響は高温だけではありません。近年、ゲリラ豪雨や集中豪雨、線状降水帯という言葉を多く聞くようになったかと思いますが、急激な豪雨による農地の冠水が各地で問題となっており、青森県でも2022年に線状降水帯が発生し、大きな被害をもたらしました(農作物全体で88億円、畑作物で24億円の農業被害額)。

そこで、私たちの研究室では、畑作物であるダイズ、ソバを対象にして湛水に対する応答を光合成を中心に解析しています。

これまでに明らかになったこと一例

〇開花期の湛水により、光合成能力の低下、収量の低下、地上部乾物重の低下が起こり、湛水期間が長いほど、影響は大きくなる。3日間程度の湛水でも大幅な減収となり、収量低下は、主として種子数の低下によるものである(伊藤・小早川 2023)

② 作物の増産に関する研究・未利用資源の新規利用や開発に向けての研究

(1)亜リン酸肥料によるダイズの収量増加に関する研究

亜リン酸肥料は、通常のリン酸肥料と違い、①溶解性が高い、②作物体内での移行性が高い、③土壌に吸着されにくい という特徴を持っています。

亜リン酸肥料は作物の収量増加や品質の向上、病害の抑制などに利用されていますが、研究事例は少なく、作用メカニズムも明らかになっていません。

私たちの研究室では、亜リン酸肥料の葉面散布がダイズの収量増加に貢献することを明らかにしており、現在はその作用機構の解明と、より効率的な利用方法(散布時期や濃度など)を明らかにするための研究を進めています。

(1枚目:亜リン酸肥料の散布、2枚目:収穫期のダイズ)

これまでに明らかになったこと一例

〇生殖成長期(開花始期~子実肥大始)に亜リン酸肥料を散布すると、莢数が増加することで収量が増加する(羽生ら 2025)

(2)バイオエタノール資源としての稲わら品質に関する基礎的研究

バイオエタノール資源には、①デンプン系バイオマス、②糖質系バイオマス、③セルロース系バイオマスの3種があり、デンプン系と糖質系のバイオマス資源は食料との競合を招く恐れがあります。

そこで、私たちの研究室ではセルロース系バイオマス資源として、稲わらに着目した研究を行っています。

イネは、日本の主要作物であるため、稲わらは日本全国で入手可能なセルロース資源です。稲わらをバイオマス資源として利用するためには、セルロースを分解して得られるグルコースの量が重要であるため、栽培方法や品種などの様々な条件が稲わらのバイオエタノール資源としての品質に及ぼす影響について研究しています。

③ 有機農業の推進に関する研究

有機農業を推進する目的で、青森県黒石市にある株式会社アグリーンハートと共同研究を進めています。

BLOF理論(BioLOgical Farming、生態調和型農業理論)という理論があり、このBLOF理論に基づく水稲有機農業が水稲の収量や品質に及ぼす影響を調査しています。

株式会社アグリーンハートのホームページ → https://www.agreenheart.jp/

↑生育調査の様子とBLOF理論に基づく有機栽培を実践している圃場(青森県黒石市)